Debatten: Wovon Whataboutism ablenkt

- Debatten: Wovon Whataboutism ablenkt

- Völkerrechtswidriger Angriffskrieg

- Ab nach Den Haag!

- Gefahr der Kritik am Whataboutism

- Auf einer Seite lesen

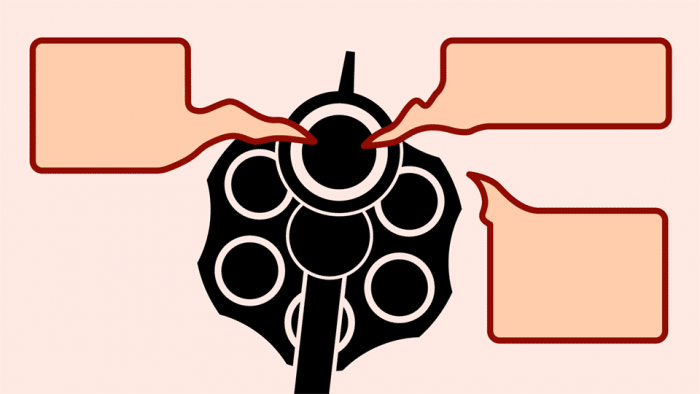

Eine rhetorische Allzweckwaffe und ihr Einsatz in Diskussionen über Assange oder den Ukraine-Krieg. Warum das in polarisierten Meinungsstreits so beliebte Totschlagargument hochproblematisch ist.

Der Begriff "Whataboutism" wurde wieder populär, als der Journalist Edward Lucas ihn im Economist im Jahr 2008 als russischen Propaganda-Trick vorstellte: die Kritik am eigenen Land mit Verweisen auf Vorkommnissen in westlichen Ländern zu kontern

Der Begriff stammt aus Debatten im Kalten Krieg, als beispielsweise Vorwürfe am Kriegsrecht in Polen mit der Frage nach der Rechtssituation in der Apartheid in Südafrika begegnet wurde.

Nawalny – Assange

Es gibt viele gute Gründe, den russischen Umgang mit Alexei Nawalny zu kritisieren. Erstaunlich ist aber, was regelmäßig und geradezu reflexartig geschieht, sobald in Diskussionen über Nawalny auf Julian Assange hingewiesen wird (das Nachfolgende gilt sicherlich auch für das "Paar" Gerschkowitz und Gonzalez).

Obwohl nicht zuletzt der UN-Beauftragte für Menschenrechte, Nils Melzer, von Folter spricht, bleibt die Kritik an der britischen Justiz im Westen geradezu atemberaubend stumm (hier und hier).

Auch die wertegeleitete Außenpolitik Deutschlands kann sich zu keinem Protest aufraffen, obwohl die Haltung Annalena Baerbocks vor der Regierungsbeteiligung noch ganz anders aussah.

Der Vorwurf des Whataboutism wäre berechtigt, wenn die Kritik an der Behandlung Nawalnys umgehend mit dem moralischen Zeigefinger gegen Großbritannien beantwortet würde, einzig und allein, um jegliche Diskussion und Kritik an Russland zu beenden.

Aber selbstverständlich würde dies auch genauso in umgekehrter Richtung gelten: Der Vorwurf des Whataboutism wäre ebenfalls angebracht, wenn jede Kritik gegen die Folter an Assange sofort mit Blick auf Nawalny beantwortet werden würde.

Ein Vorwurf mit Schattenseiten

An diesem Beispiel wird exemplarisch auch das Problem des rhetorischen Instruments deutlich. Der Vorwurf kann jegliche Kritik und jede Diskussion im Keim ersticken. Er unterstellt, dem Gegenüber kritikresistent zu sein und keinerlei wirkliches Interesse an einem Meinungsaustausch zu haben, sondern einzig daran Recht zu behalten. Das ist hochproblematisch.

Denn der automatische Vorwurf des Whataboutism – sobald neben Nawalny auch das Thema Assange auftaucht –, führt in seiner Konsequenz dazu, dass man grundsätzlich selbst gar nicht über Assange zu sprechen braucht.

Wenn jeder Hinweis, man habe auch im eigenen Lager genau solche Vergehen, die man mit Verve seinem Gegenüber vorwirft, reflexhaft mit dem Argument "Whataboutism!" begegnet wird, diktiert dies den Verlauf der Diskussion und deren Grenzen.

Nur die Fehler des anderen sehen

Der Vorwurf des Whataboutism, also nur die Fehler des Anderen sehen zu wollen und nicht die eigenen, führt so schlussendlich eben genau zu dem, was es vorwirft: Man braucht über die eigenen Fehler nicht zu sprechen, denn man kann jederzeit die rhetorische Allzweckwaffe des Whataboutism-Vorwurf ziehen. Der Whataboutism-Vorwurf wird so selbst zum Whataboutism.

Was ist aber mit Menschen, die grundsätzlich gegen einen Umgang mit Menschen protestieren wollen, wie ihn Nawalny und Assange zu erleiden haben? Was ist mit Menschen, die grundsätzlich dafür sind, dass Menschenrechte universal für alle Menschen gelten?

Ohne Ausnahme, ohne Berücksichtigung, wer das Opfer und wer der Täter ist. Wie sollen diese Menschen das Thema ansprechen, ohne mit dem Vorwurf des Whataboutism abgestraft und mit ihrer Kritik mundtot gemacht zu werden?

Immer wieder hat der Autor dieser Zeilen die Erfahrung gemacht, dass es in einer Diskussion über Nawalny unmöglich war, auch auf die Folter von Julian Assange hinzuweisen, selbst wenn man zuvor ausdrücklich betont hatte, dass man der Kritik am Umgang mit Nawalny zustimmt.

Im Zeitalter der Polarisierung wird dieser explizite Hinweis, dass man der Kritik an der Behandlung Nawalnys uneingeschränkt zustimmt, aber nur noch als eine geschickte Form der floskelhaften Selbstkritik verstanden. Unterstellt wird, dass die damit ein ganz anderes, das "eigentliche", Ziel verfolgt werde, nämlich den britischen Rechtsstaat und die westlichen moralischen Doppelstandards bloßzustellen.

In einer Epoche, in der der Vorwurf des Whataboutism scheinbar in jedem Debatten-Werkzeugkoffer ganz oben liegt, ist offenbar die Fähigkeit vom Aussterben bedroht, auch nur denken zu können, dass moralische und rechtliche Standards grundsätzlich und für alle gelten müssen, wenn sie mehr sein sollen als nur harmlose Worte auf Papier.

Eine wertegeleitete Politik verdient nur dann den Namen, wenn dieselben Werte prinzipiell unseren politischen Kompass bestimmen. Nicht nur, wenn sie uns als Waffen der Kritik gelegen kommen, sondern auch gerade dann, wenn es um unser eigenes Verhalten geht und um das befreundeter Länder.

Aktualität des Whataboutism

Seit der russischen Invasion der Ukraine gibt es eine Reihe von Themen, bei denen entweder häufig der Vorwurf des Whataboutism automatisch gemacht wird oder es erstaunlich ist, dass gewisse historische Vorläufer in der Diskussion schlicht ausgeblendet werden.

Vorab ein Disclaimer: Nein, die russische Invasion ist nicht zu rechtfertigen. Diese eindeutige Feststellung darf aber keinesfalls dazu verleiten, dass Diskussionen nur noch in schablonenhaften Gegensatzpaaren von Gut und Böse geführt werden können.

Nein, der Ansicht zu sein, dass der russische Angriff nicht zu rechtfertigen sei, heißt nicht zwangsläufig, dass der Westen im Vorfeld des Krieges keinerlei Schuld auf sich geladen hat und Möglichkeiten zur etwaigen Verhinderung des Krieges ungenutzt ließ.

Gerade die Diskussion über die Frage nach einem möglichen Versprechen einer Nicht-Erweiterung der Nato-Osterweiterung ist hiervon gekennzeichnet.

Wie komplex die Geschichte der Gespräche rund um die Deutsche Wiederverneigung und den Folgejahren im Detail ist und wie unterkomplex sowohl das Narrativ Russlands (es gab ein Versprechen und wir wurden über den Tisch gezogen) als auch das Narrativ des Westens (es war überhaupt kein Thema und ist alles Putins Propaganda) sind, dazu hier, hier und hier.

Der Ansicht zu sein, es gäbe auch Punkte, wo Russland recht haben könnte, heißt keinesfalls, dass man damit den Krieg rechtfertigt.

Ein Beispiel mag das vielleicht verdeutlichen: Wer den Friedensvertrag von Versailles wegen der extremen finanziellen Belastung der Weimarer Republik (zu Recht) kritisiert, rechtfertigt damit sicherlich noch lange nicht den Beginn des Zweiten Weltkrieges durch das Dritte Reich.

Geschichte war und ist immer komplex. Die radikale Vereinfachung zu wollen, um moralisch eindeutig auf der Seite der Guten zu stehen, ist menschlich mehr als verständlich, hilft aber kaum einen Krieg besser zu verstehen.

Und dies ist auch eine Grundvoraussetzung, um vielleicht einen Weg aus diesem Krieg heraus finden zu können (auch wenn es leider keineswegs eine Garantie dazu ist. Leider).